리액트는 어떻게 동작할까#1?

개요

리액트 내부의 동작 과정을 이해하기 위해서 이 글을 작성하게 되었다.

리액트는 어떻게 동작하는지, 어떤 원리로 동작하는지에 대해 알아보자.

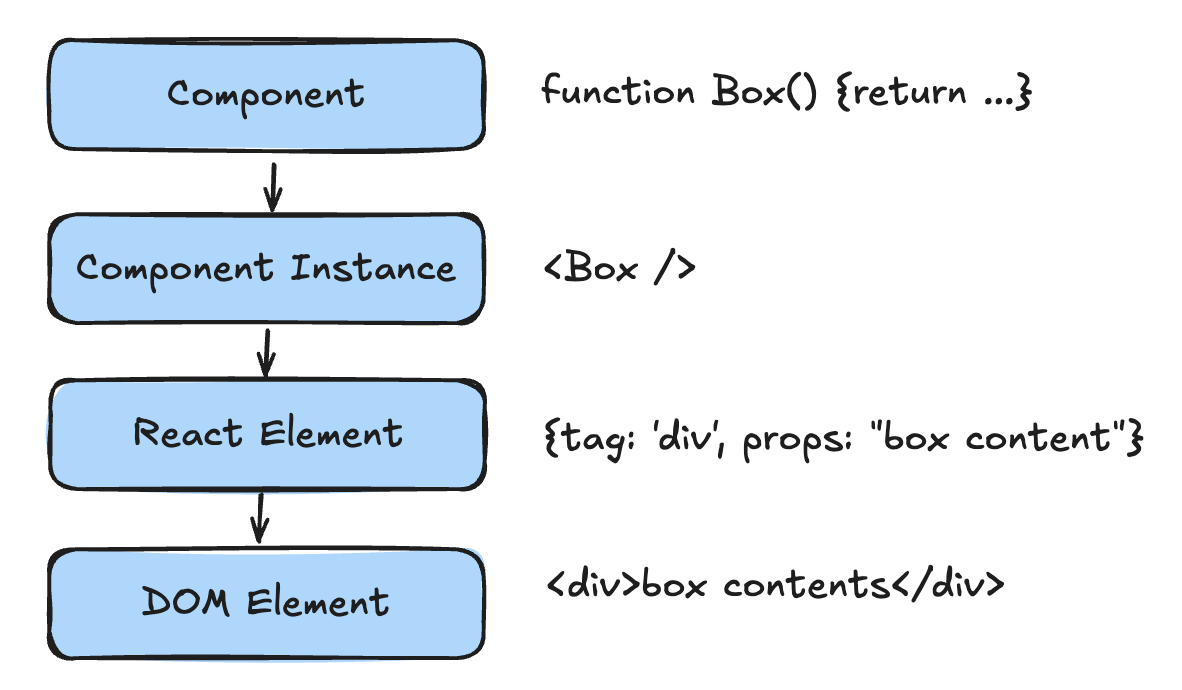

Component, Component Instance, Element

Component, Component Instance, Element의 차이는 무엇일까?

이해하기 쉽게 설명해보자면 우리 흔히 사용하는 class와 instance의 차이와 비슷하다.

class는 설계도, instance는 설계도를 바탕으로 만들어진 실체이다.

Component는 설계도, Component Instance는 설계도를 바탕으로 만들어진 실체이다.

우리가 리액트에서 코드를 쓰며 만드는 Component는 실제로 쓰이는 곳에서 Component Instance로 만들어진다.

Component Instance는 React Element로 변환되고 이 React Element는 DOM Element로 변환되어 화면에 그려진다.

즉, Component -> Component Instance -> React Element -> DOM Element로 변환되어 화면에 그려진다.

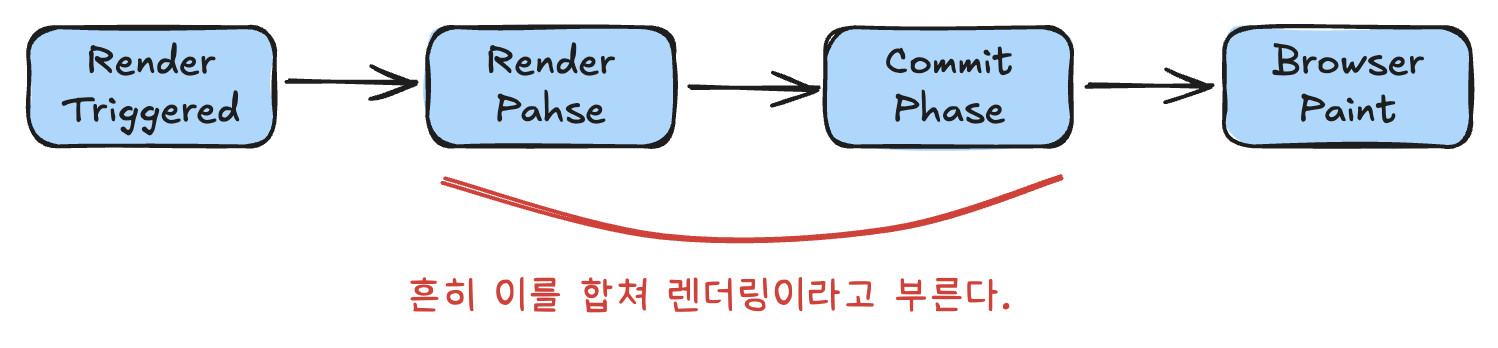

리액트에서 렌더링이란

리액트에서 렌더링이란 무엇일까?

렌더링은 흔히 이해하기를 Component를 Component Instance로 만들고, 이를 React Element로 변환하고, 이를 DOM Element로 변환하여 화면에 그리는 과정을 말한다.

즉, 렌더링이 일어나면 화면에 변화가 생긴다고 이해한다.

하지만 엄밀히 말해서 리액트에서 렌더링은 화면에 변화를 일으키는 것이 아니다.

상태를 업데이트하면 생기는 변화: Render Phase

리액트에서 렌더링은 Component가 props나 state가 변경되었을 때 일어난다.

props나 state가 변경되면 해당 props나 state를 가지고 있는 Component Instance의 state가 최신값으로 변경된다.

여기까지의 과정이 바로 Render Phase이다. 즉, Render Phase에서는 화면에 어떠한 변화도 일어나지 않는다.

- 초기 렌더링. 처음 컴포넌트가 하면에 그려질 때

props나state가 변경될 때

실제 화면에 변화가 일어나는 과정: Commit Phase

Commit Phase에서 실제 DOM을 조작하는 일을 수행한다.

실제 DOM을 변경하게 되면 화면에 변화가 일어나게 된다.

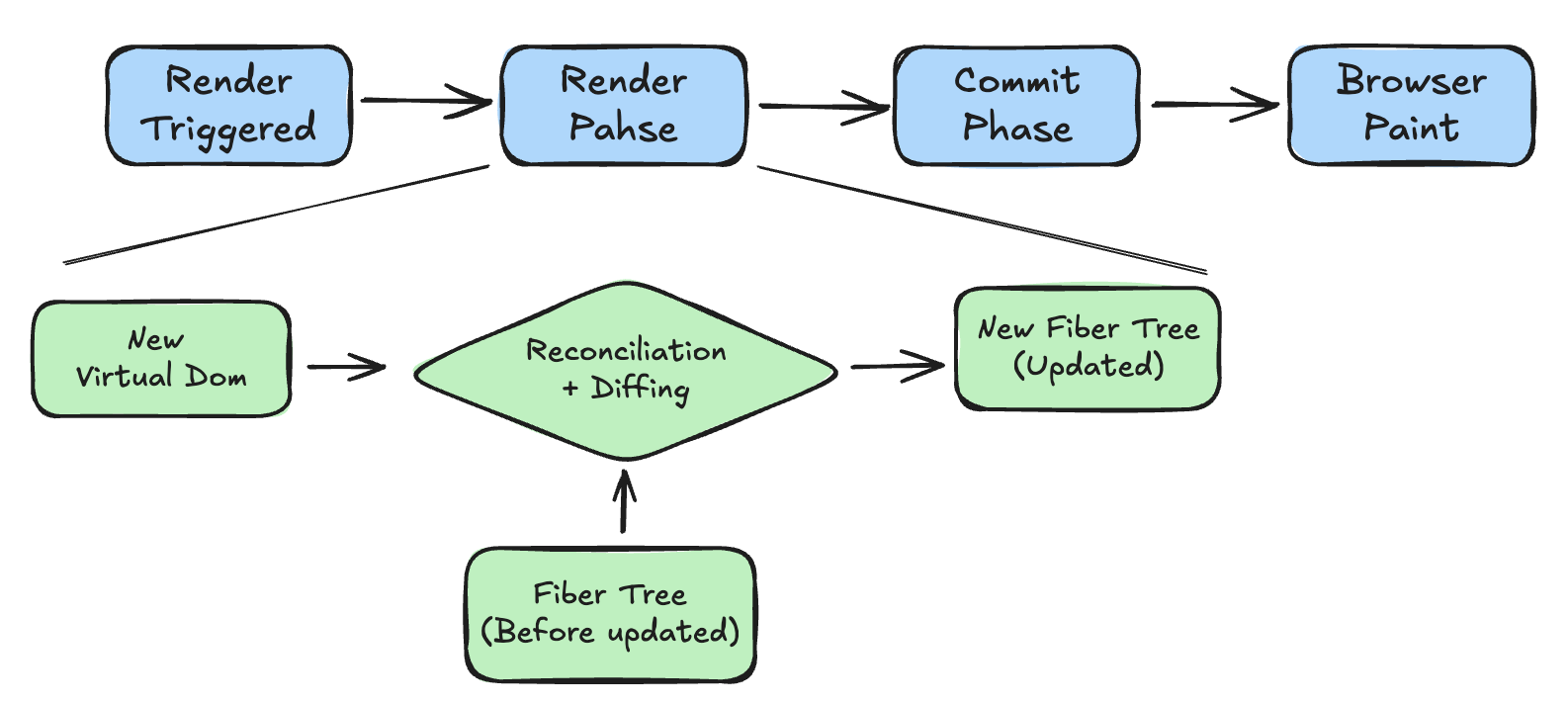

Render Phase, Commit Phase는 어떻게 동작할까?

Virtual DOM

리액트는 렌더링을 최적화하기 위해서 흔히 알고 있는 Virtual DOM을 사용한다.

Virtual DOM은 실제 DOM을 조작하기 전에 가상의 DOM을 만들어서 조작하는 방식이다.

Virtual DOM은 위에서 언급한 React Element 객체들의 트리형태이다.

console.log(<Box />)를 찍어보면 React Element 객체가 나오는 것을 확인할 수 있다.

React Element 객체는 type, props, children 등의 속성을 가지고 있어서 children - parent 관계로 트리를 형성한다.

Render Phase

Render Phase에서는 상태 변경이 일어나면 React Element 객체를 새로 만들면서 Virtual DOM을 업데이트 한다.

이때 상태가 변경된 Virtual DOM의 하위 노드들도 모두 업데이트된다. (어떠한 자식노드가 영향을 받을지 모르기 때문에 하위 노드들 모두가 업데이트 된다.)

상태가 변경된 Virtual DOM과 이전 Virtual DOM을 비교하며 변경된 부분만을 업데이트 하는 과정을 Reconciliation이라고 한다.

Reconciliation

Reconciliation은 Current Fiber Tree와 업데이트된 Virtual DOM을 비교하며 변경된 부분을 식별하는 과정이다.

Fiber Tree는 초기 렌더링 시 생성되며, 이후 업데이트마다 Work In Progress Tree가 생성되어 작업이 수행된다.

Fiber Tree의 각 노드는 Fiber라고 부르며 Fiber는 여러가지 정보를 가지고 있다.

- Type과 Key

- Pending State

- Props

- DOM node 참조

- Effect List

- Dependencies

- 자식/형제/부모 Fiber 참조

Fiber Tree는 연결리스트 형태의 트리 구조를 가지고 있다.

Fiber Tree를 활용하여 Reconciliation 과정을 수행하게 된다.

Reconciliation의 가장 큰 특징을 바로 비동기적으로 작업을 수행할 수 있다는 것이다.

이러한 비동기성 덕분에 우리는 Suspense나 Transition과 같은 기능을 사용할 수 있게 된다.

어떻게 비동기적으로 작업을 수행할 수 있을까?

Reconciliation 과정에서 Fiber Tree를 활용하여 Fiber 노드들을 순회하면서 작업을 수행한다.

이때 Fiber 노드들은 Side Effects를 가지고 있는데 이 Side Effects를 활용하여 작업을 수행한다. (Fiber 노드가 하나의 작업 단위이다.)

Side Effects는 작업을 수행할 때 필요한 정보들을 가지고 있다.

Reconciliation 과정에서 Fiber 노드들을 순회하면서 작업을 수행하다가 우선순위가 높은 작업이 발생하면 작업을 중단하고 우선순위가 높은 작업을 수행하게 된다.

이렇게 우선순위가 높은 작업을 수행하고 나면 다시 순회하면서 작업을 수행하게 된다. (Fiber 노드가 하나의 작업 단위이기 때문에 이전 작업들에 대한 정보를 가지고 있어서 중단 후 다시 수행할 수 있다.)

이러한 과정을 통해 비동기적으로 작업을 수행할 수 있게 된다.

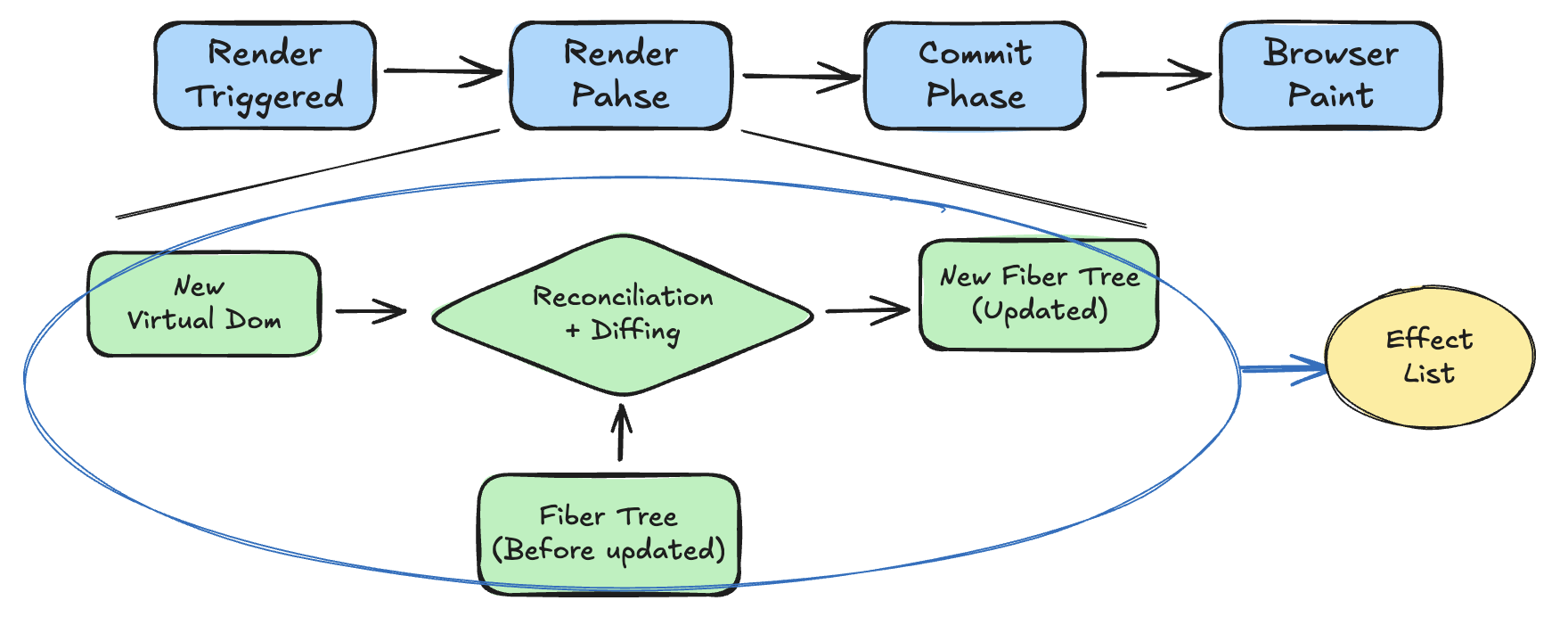

정리해보자면 Reconciliation은 업데이트된 Virtual DOM과 Current Fiber Tree를 비교하여 변경사항을 Work In Progress Tree에 반영한다.

이러한 작업은 Fiber라는 노드 단위로 나뉘어지며 작업 정보는 Fiber 노드에 기록된다. 각 노드 단위로 작업이 분할되어 있기 때문에 작업을 중단하고 우선순위가 높은 다른 작업을 먼저 수행할 수 있는 비동기적인 특징을 가진다.

Reconciliation 과정을 거치면서 변경이 필요한 작업들을 Effect List에 기록하고, 모든 작업이 완료되면 이 리스트를 기반으로 실제 DOM을 업데이트하게 된다.

즉, Render Phase는 Virtual DOM과 Current Fiber Tree를

비교하여 변경이 필요한 작업들을 식별하고 Effect List를 생성하는

단계이다.

Commit Phase

앞서 Commit Phase는 실제 DOM을 조작하는 단계라고 언급했다. 어떻게 Commit Phase에서 DOM을 조작하는지 살펴보자.

앞선 Render Phase의 결과물로 어떤 것이 나왔는지 생각해보면 유추할 수 있을 것이다.

Render Phase의 결과로 DOM 변경이 필요한 작업들을 모아둔 Effect List가 나왔다.

Commit Phase에서는 이를 활용하여 DOM을 조작한다.

Render Phase에서는 비동기적으로 작업을 수행할 수 있었지만 Commit Phase에서는 동기적으로 모든 작업을 수행한다.

동기적으로 작업을 함으로써 DOM 업데이트가 일관되게 이루어지고 화면에 불완전한 UI가 표시되는 것을 방지할 수 있다.

만약 Commit Phase가 비동기적으로 수행된다면, 일부 DOM은 업데이트되고 일부는 업데이트되지 않은 상태로 화면에 표시될 수 있기 때문이다.